「睡眠時間はしっかりとれているのになぜかスッキリ起きれない」という方も多いと思います。睡眠には「質」というものがあり、この「質」を高めないとしっかり頭を休めているとは言えません。ここでは「睡眠の質」をあげる方法についてご紹介します。睡眠の質をあげることは生活の質をあげることにもつながりますので、この内容をしっかり理解して日々の生活に取り入れてみて下さい。

<睡眠の質をあげる方法>睡眠の質が下がる原因とは?

まず、睡眠の質が下がる原因とはどのようなものがあるのかを知っておきましょう。大きく分類すると、「生活習慣」・「寝室環境」・「ストレス」の3つがあげられます。

・生活習慣

生活習慣とは、「暗くなったら眠り、明るくなったら起きる」という基本的な本能とは離れた習慣になっているということです。例えば寝る前にスマートフォンを使用すると画面より発せられる「ブルーライト」により、睡眠の質をあげる「メラトニン」というホルモンが減少し、眠気が弱まりいつまでも眠れなかったり、深い睡眠に入ることができなくなったリします。

・就寝環境

寝室の環境が睡眠の質を下げていることも考えられます。これは、室温・湿度・明るさ・音などによるものです。暑すぎたり、寒すぎたりしていませんか?また、部屋の明かりが点いたまま寝ていたり、テレビや動画を見ながら付けっぱなしで寝ていたりしていませんか?人間は40デシベル以上の音がある環境では睡眠の質が下がってしまうと言われています。

・ストレス

昼間のストレスにより睡眠の質が落ちている可能性もあります。人間のメカニズムとして、昼間は交感神経が、寝るときは副交感神経が優位に働くようになっていますが、ストレスの影響でこの自律神経のバランスが崩れてしまいます。

仕事上のハラスメントや、長時間労働などの影響で精神的ストレスをもっていると不眠や睡眠の質を下げることになります。

<睡眠の質をあげる方法>睡眠の質が下がるとどうなる?

では睡眠の質が下がると私たちの体にはどのような問題が発生するのでしょうか。ここでは睡眠不足によるリスクについてご紹介します。

・ストレス増大

睡眠の質を下げる原因でもあるストレスですが、不眠により増大を招く恐れがあります。ストレスは精神的なことだけでなく、体にも悪影響を与えます。大きなストレスを受けると「コルチゾール」などのストレスホルモンが放出され、病気や高血圧、さらに制御不能な体重増加が起こってしまうことがあります。

・免疫システムの低下

人間は睡眠中に、一日の活動で受けたダメージを回復し、病気を引き起こすバクテリアやウイルスへの対処準備を行っています。睡眠がとれていないと免疫システムが生産する「抗体」や、「サイトカイン」の量が減少し、感染症などに対する身体能力が低下し、感染リスクが増大することになります。

・体重(BMI)増加

睡眠は消化器系、新陳代謝など、飲食によるエネルギー変換プロセスに必要となります。新陳代謝は睡眠により夜もカロリーを燃やし、最適な体重を保つための活動を行っています。睡眠不足はこの新陳代謝の活動を妨げ、「体重増加」の原因となり、肥満のリスクを高めます。

・認知機能の低下

睡眠不足や、疲れているときなどに頭がぼーっとすることがあると思います。これは人間の「認知機能の低下」によるもので、十分な睡眠がとれていない時に起こります。認知機能の低下は集中力の低下・人為的ミスの発生・会話のパフォーマンス低下といった影響につながります。

・血圧の上昇

睡眠不足は血圧の上昇を招く恐れがあります。高血圧は血液が動脈の血管壁を押す力が強くなりすぎている状態で、「心臓発作」や「脳卒中」を引き起こすリスクが増大します。

・慢性疾患リスクの増大

眠っている間に体は心臓などの重要な臓器の修復を行い、体温や糖代謝など全てを整えるホルモンのバランス調整、免疫システムの強化を行っています。睡眠不足はこのような機能の低下につながり、「心臓病」・「腎臓病」・「糖尿病」などの慢性疾患の発症リスクの増大へ影響を及ぼします。

<睡眠の質をあげる方法>睡眠の質を上げるには

睡眠不足が私たちの体に悪影響を与えることは理解して頂けたと思いますが、ただ眠る時間を長くすればいいわけではありません。睡眠時間に合った眠りの質を上げることが重要となります。ここからは実際に「睡眠の質を上げる方法」をご紹介します。

・寝る前の食事は3時間前まで

就寝前には消化器が消化活動を終えていることが理想となります。食事の後、すぐに寝てしまうと、体が消化活動を優先させるため、内蔵の休息時間が短くなり、眠りが浅くなったり、疲れが残ったりします。食事から寝るまでの時間が短くなってしまう場合はできるだけ消化の良いものを少量だけ摂るようにしましょう。

・就寝前に温かい飲み物を

温かい飲み物は内臓から体を温め、体温を上昇させます。体温が下がり始めるときに眠気が起こるので、就寝前の温かい飲み物で睡眠前のリズムをつくりましょう。コーヒー・紅茶・栄養ドリンクなどのカフェインを含む飲み物は覚醒作用があり、眠りの妨げとなりますので就寝前の5時間は避けましょう。

また、アルコールは眠りが浅くなり、利尿作用があるためトイレに行く回数が増える等眠りの妨げとなります。「白湯」・「生姜湯」・「カモミールティー」などがおすすめです。

・入浴で体を温める

就寝前に体を温め、緊張を解き、リラックスさせましょう。熱めのお湯は就寝に必要な体温変化を得にくくなり、体への負担も大きいので避け、38度ほどのぬるめのお湯で15分~30分かけて温めるのがおすすめです。

・音楽で気持ちをリラックス

音楽は副交感神経に影響を与え、精神をリラックスさせてくれます。ヒーリングミュージックや、クラシック音楽などがおすすめで、自分の気に入ったものを探して見てください。

自然の音(川のせせらぎ、鳥の鳴き声、雨音)等の効果音でも良いと思います。

・適度な運動を取り入れ生活サイクルを整える

平日の睡眠不足や休日の2度寝、3度寝などで睡眠のサイクルが不規則になると眠りの質が低下します。毎日の生活サイクルを整え、規則的な睡眠をとるようにしましょう。休日の運動量が足りないとうまく眠れなくなることがありますので、日中の適度な運動を取り入れ、毎日の活動量を均一化することも有効です。就寝前の運動はやりすぎると興奮状態となり、眠れなくなるのでほどほどにしておきましょう。

・寝室の環境づくり

室温や湿度を季節に応じて調節し、気持ちよく眠れる環境づくりを行いましょう。寝室の明るさはできるだけ抑え、明るくなりすぎないように、また寝ながらのスマートフォン操作、テレビ鑑賞は避けた方が良いでしょう。

窓があるようでしたら、朝の自然光がしっかり入るような工夫も効果があります。光のコントラストがある方が目覚めもよくなります。

・自分に合った寝具を選ぶ

寝具は発汗や体温変化に対応できるように吸湿性、放湿性の高いものがおすすめです。自分の体型に合ったもので、後頭部・首・胸・腰がバランスよく支えられるものを選びましょう。

起きたときに肩や首のこりがある場合は枕が合っていない場合があります。専門店では首のカーブの計測ができたり、実際に使用感を試してみることができるお店もありますので、調べてみて下さい。

敷き布団(マットレス)は柔らかすぎても、硬すぎても悪影響があります。実物を確認して適度な硬さのものを選びましょう。

【まとめ】睡眠の質をあげるには規則正しい生活サイクルが大事!

睡眠がうまくとれていないと様々な悪影響があり、場合によっては大きな疾患の原因となってしまうこともあります。睡眠の質を上げるには日々の意識と規則正しい生活サイクルを保つことが重要となります。「夜、眠れない」「目覚めが悪い」といったことがあるようでしたら、自分の生活サイクルを見直してみましょう。

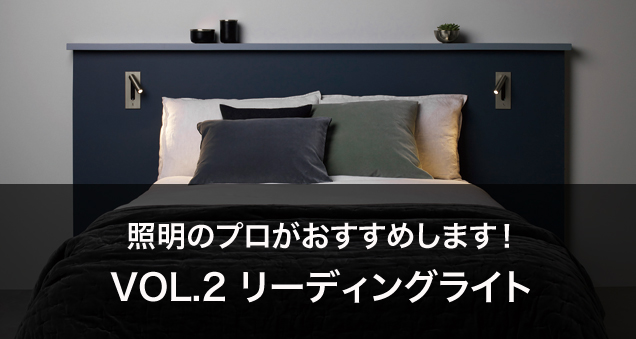

![[LEDペンダントライト/1灯] クリアランプのキラメキ感があそび心ある印象的な空間を演出。](https://www.motom-jp.com/wp-content/uploads/2020/07/motom-recommended-banner_2-05.jpg)